Det går an

一部1839年的“丑闻体”中篇,萨拉·维德贝克与军士阿尔伯特试验一种不以婚姻为前提的生活。作品以挑衅而清晰的笔法直面当时的道德与女性对经济的依赖,提出一种不经婚配也能承担责任与爱的实践模型。出版后曾引发激烈争论,后被视为早期女权经典。

一个网站,带你深入了解构成瑞典文化经典的一百个现象

一部1839年的“丑闻体”中篇,萨拉·维德贝克与军士阿尔伯特试验一种不以婚姻为前提的生活。作品以挑衅而清晰的笔法直面当时的道德与女性对经济的依赖,提出一种不经婚配也能承担责任与爱的实践模型。出版后曾引发激烈争论,后被视为早期女权经典。

斯特林德贝里的两册短篇集(1884 – 1886)描绘当代斯德哥尔摩婚姻中的冲突。作品挑战宗教与性别角色,甚至引发渎神诉讼。凭借心理洞察与社会批评,叙事将关系逼至伪装破裂之处,被视为瑞典散文迈向更为冷峻现代现实主义的催化剂。

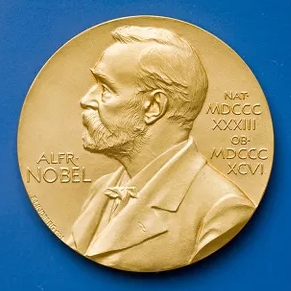

1891年的抒情处女作,让神话、风景与激情盘绕在被革职的牧师约斯塔身上。拉格洛夫以独特叙述与生动片段,在现实与传奇之间往复;罪与赦、和解与恩典潜伏其下。此书成就作家声名,并为其日后的诺奖铺路。

第一部由萨米作者以萨米语书写、系统展现萨米生活的著作。书中以罕见的个人声音记录工作、迁徙与日常知识,兼具民族志、文学与文化史的多重价值,已成为理解萨米经验与现代性的奠基文本。

一部关于“真话药”使私人对国家彻底透明的反乌托邦小说。博耶在技术官僚秩序中书写恐惧与渴望、忠诚与真相;语言亲密而存在主义。作品被视为瑞典科幻经典中的关键书目。

这位自由而慷慨的女主角以幽默与温情颠覆成人世界的规则。故事为儿童文学注入新能量,带来对权威的解放性视角;语言俏皮、戏剧结构高效,使角色风靡全球,并持续影响关于儿童尊严与游戏权的讨论。

一部关于斯莫兰人离乡赴美追梦的史诗叙事。莫贝里将细密史料与强烈的临场感结合,聚焦迁徙代价、勇气与尊严的追寻;此系列深刻塑造瑞典的自我理解,并启发了电影与舞台改编。

半自传体的少儿系列,书写罗姆儿童的成长与争取权利。文字以简洁与道德锋芒让儿童之声被听见,揭示当代社会的歧视;其影响波及学校教育与公共讨论,已成为瑞典教育经典的一部分。

“贝克”系列的高峰之作,警察小说与犀利社会批评合流。故事呈现秩序、暴力与公众信任间的拉扯;写实贴身、对白冷峻、情节直指体制结构,成为北欧黑色与社会派犯罪小说的奠基之作。

自巴洛克与启蒙至现代主义的瑞典诗歌“浓缩包”。入选篇目展示了随时代与观念更迭而变化的形式、节奏与意象;短小却饱含能量,堪为通往各家诗作的钥匙,既是入门读本也是共同诗句的记忆库。

这些中世纪晚期的壁画以幽默而尖锐的道德视角呈现圣经场景。它们像一部“开放的启蒙读本”,面向阅读能力有限的公众,同时充满日常生活细节。配色与笔触体现了阿尔伯图斯·皮克托(Albertus Pictor)作坊的风格,是北欧保存最完整的教堂壁画群之一,也是瑞典视觉传统的基石。

在这里,可以看到瑞典跨越数百年的面孔:皇室、文化人物与社会中坚。收藏展示了肖像如何随时代变迁而“布置”权力、德行与身份。城堡的建筑与内饰与这些目光相互回响,共同构成国家理想的视觉史。

画家在巴洛克宫廷语境中以美德与象征“安放”自我。笔触与服饰表达地位、修辞与艺术自觉;寓言同时也在评论这一次委托:放大权力的视觉语言。作品展示了肖像如何既是相貌的再现,也是宣言式的立场。

一座兼具巴洛克与洛可可风格的王宫,塑造了首都的礼仪中心。外墙与厅堂以石材表达延续、国家与代表性;建筑线条将国际风格编织进瑞典语境。王宫是历史、外交与公共生活的舞台。

这幅象征对话、光线与静谧的名作,把现实主义与象征主义的情绪巧妙糅合。目光与体态为画面注入沉静而紧绷的临场感。作品成为“瑞典式夏夜”的公共图像。

这处家宅成为瑞典“日常之美”的范式:光线、色彩与生活美学。卡琳与卡尔·拉森将工艺、绘画与空间规划融为一体;室内呈现出适于家庭与待客的民主化美感。松德博恩如今既是国家意象,也是一处鲜活的目的地。

一组开创性的抽象系列,让灵修实践与视觉语言共同生长。其形式与色彩提前了几十年触及现代主义的审美。作品重思艺术史与“不可见之物”的诠释方式——希尔玛·阿芙·克林特因此成为理解20世纪视觉世界的核心人物。

这些图像赋予自然以声音与姿态,季节与“森林小精灵”在其中互动。贝斯考的视觉语言把教育与诗意结合在一个亲切的世界里;插图塑造了几代人对自然与游戏的想象,是瑞典儿童意象传统的锚点。

这座民族浪漫主义地标让中世纪意象与现代功能相遇。蓝厅与金厅承载诺贝尔庆典的仪式;外部体量在港湾、天空与城市天际线之间取得平衡。建筑成为新闻、仪式与公共代表性的图标。

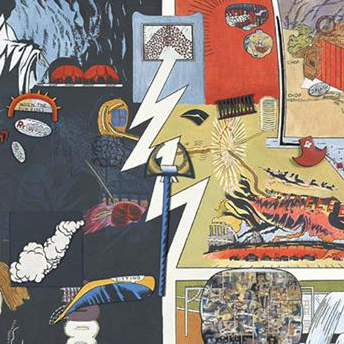

拼贴、游戏与政治被编织进一个可移动的符号系统。法尔斯特伦的视觉世界以流行美学与游戏方法挑战权力结构;作品可被视作经济、欲望与宣传的地图——既是社会批评,也有感性表面的诱惑。

一部由法式与意式风格构成的巴洛克礼仪组曲,成为瑞典王室典礼与节庆的声音徽记。罗曼的写作在华丽、优雅与戏剧能量之间取得平衡;作为“国家听觉记忆”,至今仍常于音乐会与广播中回响。

影响几代家庭与学校的日常儿歌。特格内尔以简洁与音乐巧思创作出经久传唱的旋律;歌词易记,连接儿童与成人,此册已成为瑞典共同的声音记忆。

一场将民间旋律披上交响外衣的管弦乐庆典。音乐在舞蹈与抒情之间游走,配器璀璨明亮;作品成为瑞典最常演出的管弦乐之一,用声音描绘出一幅民族浪漫主义的夏夜。

来自达拉纳的提琴艺术,装饰音、律动与地方语汇鲜明可辨。早期录音将音色与乐句留存于后世,传统借由这些曲调与实践延续,并成为后辈演奏者的风格范本。

两首让萨米之声与迁徙节律化为诗意的歌曲。歌词围绕迁徙、归属与自然的韵律展开;音乐在变动的景观中连接传统与当下,拓宽了对“瑞典音乐”的典范想象。

两首横跨群岛田园与海上冒险的名曲。旋律直观上口,歌词包含幽默与人生体悟;陶贝的声腔为瑞典的夏天与旅行定下深受喜爱的基调,作品经久传唱、改编不绝。

为朗诵、合唱与管弦乐而作的抒情套曲,谱自于古尔贝里的诗。音乐朴素而高贵,营造出沉静冥想的空间;作品成为合唱经典,被业余与职业团体广泛演唱,是20世纪瑞典曲库的枢纽。

改编自马丁松太空史诗的未来主义歌剧,书写罪责、技术与失落。电子声与现代管弦扩展出新的北欧声境;首演即成国际盛事,作品拓宽了歌剧的题材与声音谱系。

以钢琴与低音提琴为核心,将民间旋律化作静谧而抒情的爵士语汇。克制却深具表现力的声音成为北欧爵士美学的里程碑,并持续启发着区域内的钢琴家与编曲者。

一乐章的宏大交响,让乐队在黑暗与光明之间驱进。佩特松以存在主义强度与不懈的脉动书写;此作奠定其国际声誉,至今仍深深震撼听众,在同一弧线中并置撕裂与希望。

一座独一无二的18世纪剧院,至今仍保存并使用原始的舞台机械与华丽布景。建筑体现巴洛克美学,展示音乐、灯光与幻象如何交织;舞台既是历史复原的实验室,也是观众想象力的场域,同时身兼文化遗产、工作场所与国际交流平台。

一部1890年代带有强烈政治导向的戏剧,呈现松兹瓦尔的工人起义。剧院成为检验阶级、正义与社会改革新思想的论坛,将地方斗争与欧洲工运连接起来,为瑞典社会的激进变革发声。

斯特林德贝里让“梦的逻辑”统摄舞台:时间与空间自由滑移,意象相互编织。文本突破现实主义要求,预示现代主义舞台语言;诗性、心理与形而上的层次并置,对欧洲舞台观念影响深远。

开创性的默片,通过叠印等技法营造出幽灵般的流动。作品以北欧式“明亮的黑暗”讲述罪、恩与和解;舍斯特伦用看似简洁的影像诗学达成心理深度,成为瑞典与世界电影史的基石。

一首锋利的歌舞杂耍曲,直指法西斯与公共生活中的自满。格尔哈德证明娱乐也可兼具亲和与政治勇气;节奏、押韵与直面表达将批评锻造成一枚小小的“文化良知”徽章。

库尔贝里的编舞把斯特林德贝里的心理戏剧翻译为身体与动作。阶级、性别与欲望在现代舞台上以直接而具物理性的方式显影;音乐性与舞台美术框定角色与权力的流转,开启了战后瑞典舞蹈的强劲时代。

一位骑士与“死亡”隔着棋盘对弈,追问意义、沉默与信仰。海滩、队列与那场“对不可避免之局”的影像成为经典。伯格曼将中世纪寓言与现代存在哲学熔接,定义了瑞典电影的世界形象。

一部贴身的纪录片,关于1960年代斯德哥尔摩的青春、自由、崩塌与寻找。它开启了一部三部曲,直面阶级、成瘾与尊严;镜头粗粝而亲近,让边缘群体得以发声,成为瑞典纪录传统的里程碑。

一出广受欢迎的滑稽闹剧,节奏与肢体、机智与误会主宰舞台。作品揭示“闹剧”如何以节律与游戏性取悦观众;波佩以对观众的慷慨互动使角色深入人心,代表了瑞典舞台娱乐的珍贵支脉。

开创性的儿童戏剧,从儿童视角出发严肃对待分离、冲突与亲密。Unga Klara 建立了与年轻观众进行艺术探究的方法,这部作品成为瑞典儿童剧的国际标识。

一部14世纪的神秘主义文本,瑞典的圣布丽吉塔在其中记录其异象与神启。它影响了整个欧洲的宗教与政治生活,并促成其封圣;文本展现中世纪灵修与一位女性权威的公共之声。

奥劳斯·马格努斯1555年出版的鸿篇巨制,描述斯堪的纳维亚的风俗、自然与社会。配以木刻版画,向欧洲呈现“北境世界”的第一部全面图志;事实观察与神话并陈,成为北方知识的基石。

瑞典女王克里斯蒂娜(1626 – 1689)退位后所写的自传,反思其一生、抉择与信念。文本兼具自我辩护与哲学思辨,展露一位挑战性别规范、政治权力与宗教成规的君主——理解欧洲最不寻常的君主之一的核心文献。

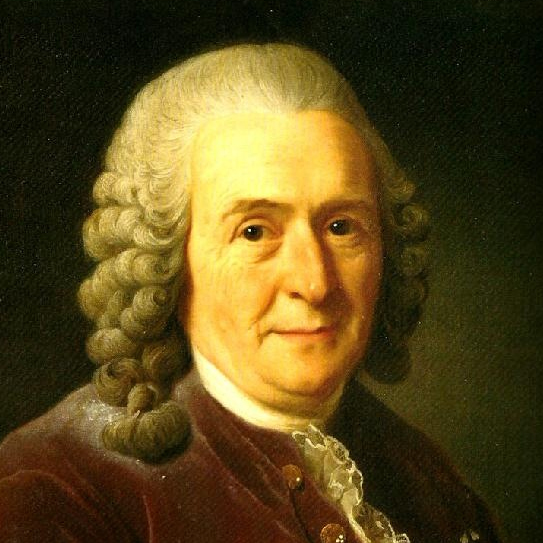

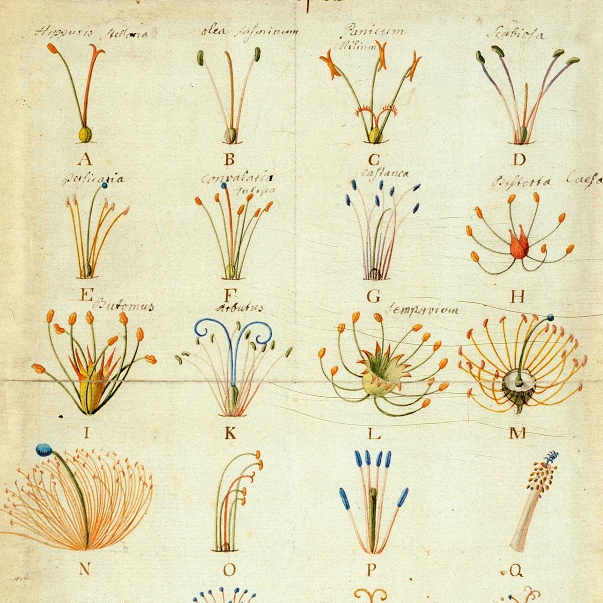

林奈1732年的北行日志,考察拉普兰的植物、动物、地貌与萨米生活。科学观察与个人感受交织,生动描绘北斯堪的纳维亚;此行成为博物学与民族志的奠基。

伊曼纽尔·斯威登堡在关键转折期(1743 – 1744)的灵性体验日记,展现其由“科学家”向“先知与神秘家”的转变。私人渴望、宗教探求与象征意象交织——一份非凡的心灵变形档案。

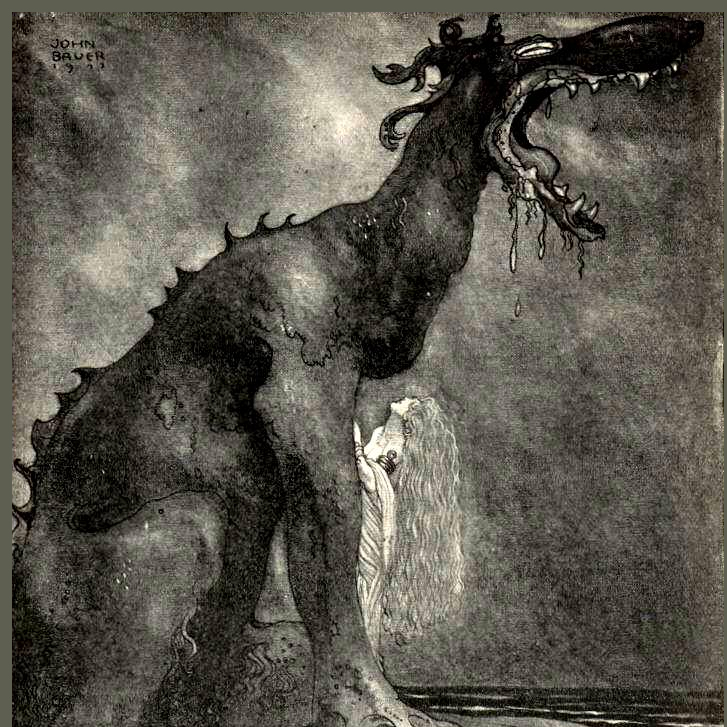

维克多·吕德贝里1887年的北欧神话综观,让语文学与浪漫想象相遇;在源流与母题的检验中勾勒连贯的宇宙论。此书影响学校教育、通俗文化与后续研究,是连接传奇、学术与国家建构的桥梁。

卡尔·格林贝里的长篇通俗史(1913 – 1959连载),将瑞典历史讲给大众。叙述兼具轶事性与教育旨趣,深刻影响公众的历史兴趣——既受赞誉、亦有争论,但至今仍是“人民启蒙”的经典。

爱伦·凯1900年的影响性宣言,把儿童的需要与发展置于社会中心。她倡导儿童权利、进步教育与关怀的日常环境;本书产生国际影响,并设定教育与社会改革的议程。

阿尔瓦与贡纳·缪达尔1934年的研究面对瑞典出生率下降,提出住房、托育与性别平等等配套改革。此书强烈影响瑞典福利政策,并进入国际人口辩论。

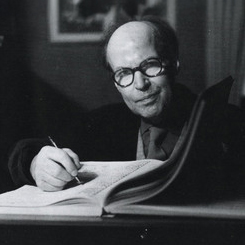

达格·哈马舍尔德的身后日记,融合个人省思、灵修冥想与诗性片段,揭示这位联合国秘书长的内在生命,成为现代灵修写作的经典。

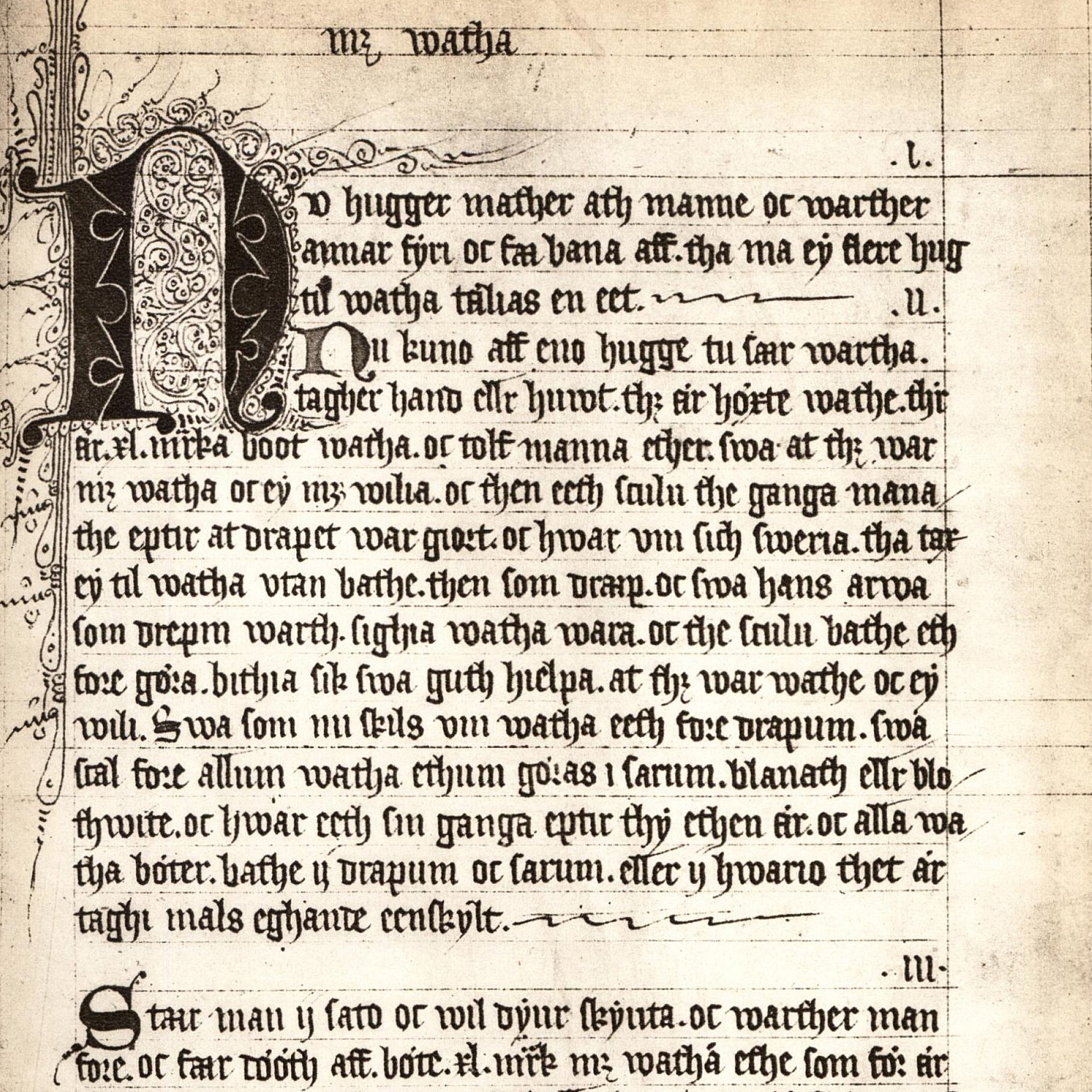

14世纪中期编纂的早期全国性法典之一,取代各省旧法,确立统一法律框架;涵盖继承、财产、犯罪与刑罚——标志瑞典向“集中法治”迈出的关键一步。

自1736年施行的综合性法典,系统化了民法、刑法与诉讼法,并对随后几个世纪的瑞典法治与司法实践产生深远影响。

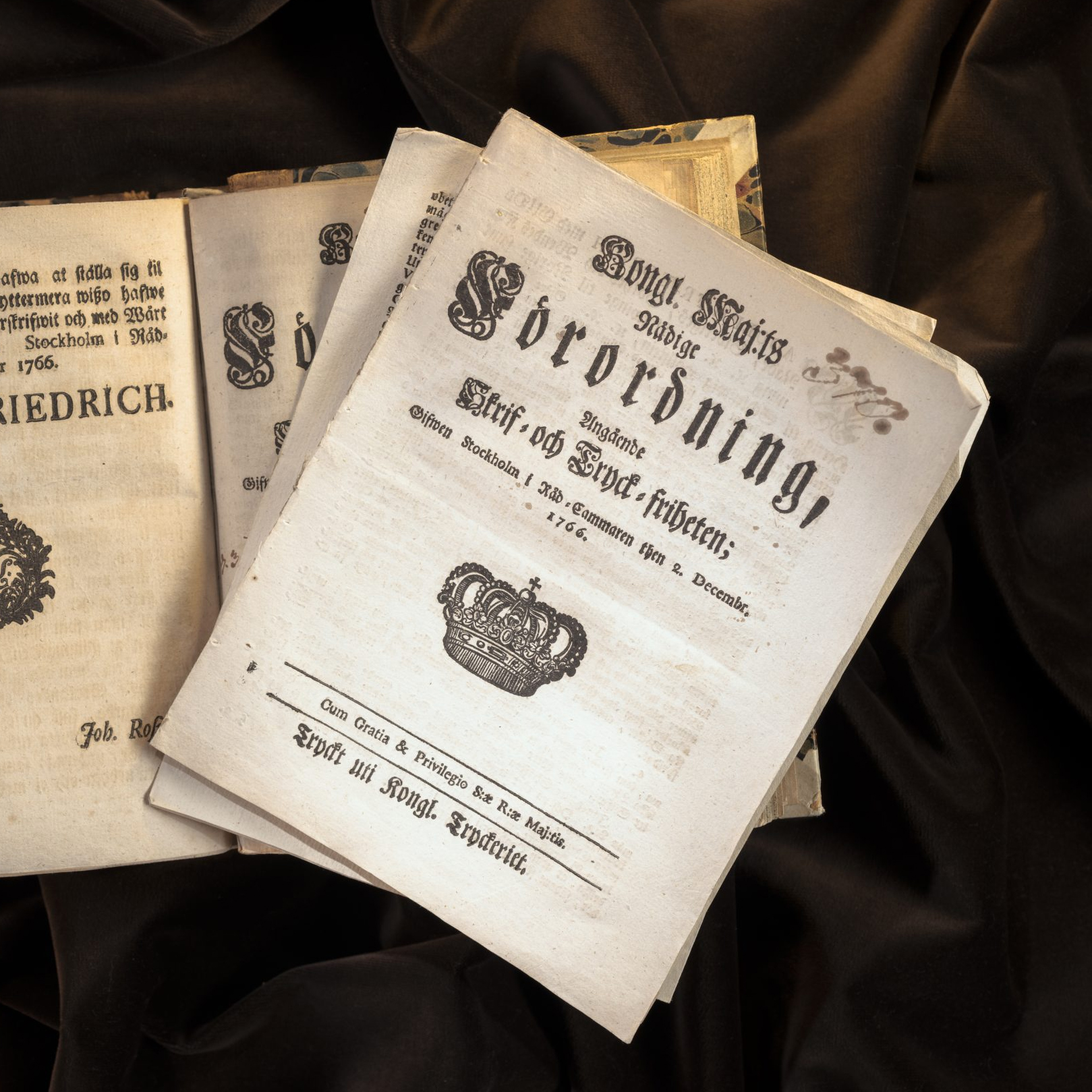

世界上首部以宪法位阶保障新闻出版自由与“文件公开”的法律。1766年的通过,被视为民主与透明度建设的里程碑,限制审查、鼓励公共辩论。

在1809年政局危机后确立的新宪制,重新分配君主、议会与法院之间的权力,结束专断体制,引入“三权分立”的现代治理格局。

瑞典现行宪法,加强议会民主,明确君主的礼仪性角色并宣示人民主权——构成现代瑞典宪政的核心根基。

在尊重土地与财产权的前提下,公众可自由步行、露营、采摘的传统权利。它既是文化遗产,也是实践中的“自然法”,象征瑞典与自然的关系。

由圣布丽吉塔于14世纪创建,后成为布里吉特修会的母院,并成长为欧洲的灵修中心。直至今日仍是朝圣与文化记忆之地。

1695年的路德宗圣诗集,影响礼拜与敬虔生活,映射宗教改革后的语言与礼仪变迁,并统一了瑞典全国的会众歌唱。

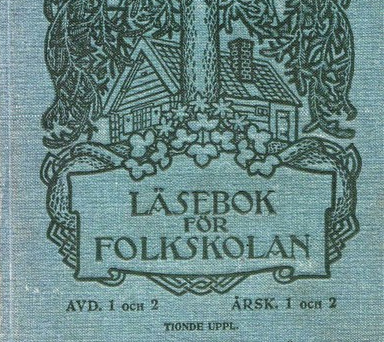

1541年出版的首部完整瑞典语《圣经》,是宗教改革的重要工具。它规范了书面语并让经文更为可及,深刻影响宗教、文化与识字教育。

卡尔·博贝里于1885年创作的瑞典圣诗,后来以英文版本《How Great Thou Art》享誉世界,由众多名家录制,成为传唱最广的赞美诗之一。

数百年来,世界最重要的铜矿之一,支撑瑞典经济;17世纪鼎盛时期供给了欧洲的大量需求。今日被列为联合国教科文组织世界遗产——兼具工业史与文化遗产的双重意义。

创立于1668年,被视为世界上历史最悠久的中央银行;负责发行纸币、维护金融稳定并实施货币政策,象征瑞典悠久的金融创新传统。

1864年的改革废除了行会,放宽企业准入并鼓励竞争与创新;瑞典由此迈入工业现代性,也引出了关于安全与劳动生活的新规制需求。

1938年工会与资方达成的长期合作框架,被誉为“瑞典模式”的典范,在冲突与协商秩序之间取得平衡。

由英瓦尔·坎普拉德于1943年创立,宜家以平板包装、自主设计与供应链整合成为全球品牌;埃尔姆胡尔特首店象征“为大众设计”的瑞典企业精神。

18世纪20年代在瑞典进行的早期蒸汽机实验,体现对技术力量的信心。设计与技艺在国内外传播,催生更多尝试;其遗产既属于实用工程,也属于思想史。

林奈于1735年发表的纲领性著作,引入二名法与系统化分类方法。其原则至今支撑着生物学与数据分类学。

1756年设立,用于收集与分析人口数据;常被视为最早的国家统计机构之一——为人口学与社会统计奠基。

通过引导烟道、延长蓄热时间来显著降低柴薪消耗,革新北方取暖方式;既成为瑞典家居象征,也是早期节能设计的典范。

斯文·温奎斯特于1907年发明的自调心球/滚子轴承,催生SKF并以更低摩擦与更高可靠性改变机械工业。

1974年瑞典引入可由父母共享的带薪育儿假政策——在家庭政策与性别平等上开风气之先,并影响多国制度设计。

乌普萨拉大学17世纪的历史建筑,内藏解剖剧场与多样馆藏,见证瑞典的科学、教育与大学史。作为博物馆,它把学术传统与公共文化连接起来。

瑞典首部较为完备的国家制度文书,明确中央机构与地区行政框架。它为现代政府体制奠基,并象征国家治理从松散到有序的转变。

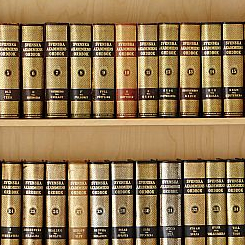

一项覆盖瑞典语历史的宏大词典工程,自19世纪以来持续编纂。它见证制度性学术的坚持,也体现“语言”在公共领域中的基础地位。

1905年启用的国家议会建筑,象征瑞典民主。其建筑形制体现权力分立与公共问责,是人民代表政治的物质与象征中心。

始于1922年的越野滑雪赛事,以古斯塔夫·瓦萨的传奇为灵感。它把传统、国家认同与大众参与结合为一体的公共盛事。

佩尔·阿尔宾·汉松提出“人民之家(Folkhemmet)”愿景的演说,成为20世纪瑞典福利国家叙事的核心概念与公共理想。

1961年在斯德哥尔摩启用的瑞典公共广播中心,功能主义建筑地标,象征公共媒体在民主与日常文化中的角色。